- なぜ肩こりが治らないのか?

- マッサージしてもすぐ戻るのはなぜ?

慢性的な肩こりの主な原因は、

首・肩周辺の血流障害による疲労物質の蓄積

そして

長時間の悪い姿勢(猫背・巻き肩・ストレートネック)による筋緊張です。

血流が低下すると筋肉に酸素が届きにくくなり、老廃物が溜まりやすくなります。

この状態が続くことで、

- 肩の重だるさ

- 首の張り

- 後頭部の痛み

- 緊張性頭痛(偏頭痛など)

といった症状につながります。

肩こりと姿勢の関係|猫背・巻き肩・ストレートネックが悪化させる理由

デスクワークやスマホ操作が多い方に多いのが

- 猫背姿勢

- 巻き肩

- 頭が前に出た姿勢

- ストレートネック

これらは首や肩の筋肉に常に負担をかけ、

⭕ 姿勢の崩れ=肩こりの原因

⭕ 肩こり=さらに姿勢が悪くなる

という悪循環を作ります。

慢性肩こりを改善するためには、

首と肩の位置を正す姿勢改善のためのリハビリ/施術が重要になります。

首の筋肉の解剖|肩こり・ストレートネックに関係する深層筋

首には多くの筋肉がありますが

肩こり改善に特に重要なのが

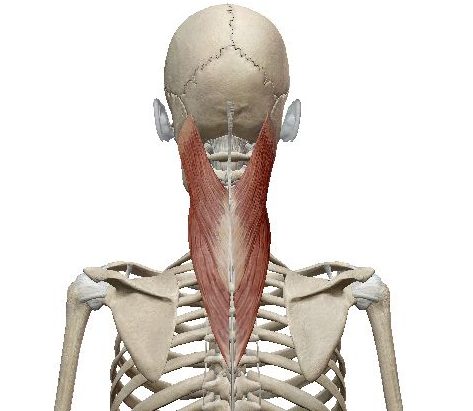

▶️板状(ばんじょう)筋(頸板状筋・頭板状筋)

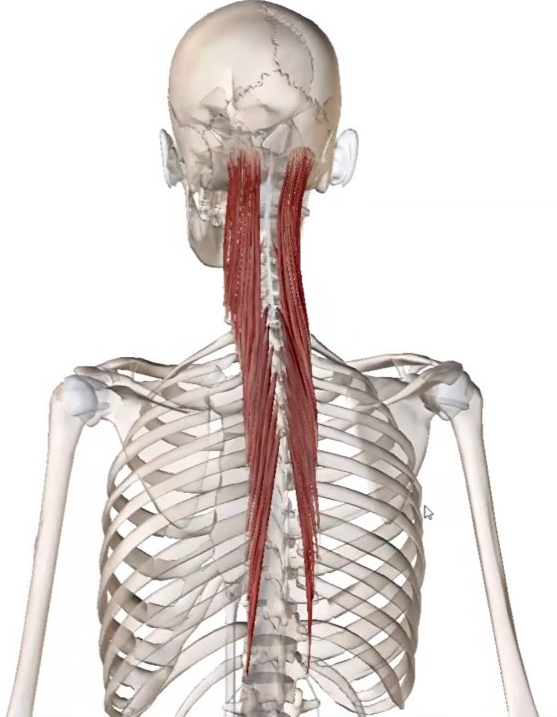

▶️半棘(はんきょっ)筋(頸半棘筋・頭半棘筋・胸半棘筋)

です。

板状筋の働き|首こり・頭痛と関係する筋肉

板状筋は

- 頭を上下に動かす

- 首を左右に倒す

- 顔を回す

といった動きで使われます。

長時間の前かがみ姿勢が続くと硬くなりやすく

首こり・後頭部の痛み・緊張性頭痛の原因になります。

半棘筋の働き|ストレートネックで硬くなる深層筋

半棘筋は

- 顎を引いて姿勢を正す

- 体を左右に傾ける

といった動作に関わります。

ストレートネックでは常に引き伸ばされ

慢性的な首こり・肩こりの原因筋となります。

肩の筋肉の解剖|肩甲骨と関係する肩こりの原因筋

肩こり改善には肩甲骨の動きが重要です。

特に関与する筋肉は

- 肩甲挙筋

- 僧帽筋(上部・中部・下部)

- 菱形筋

です。

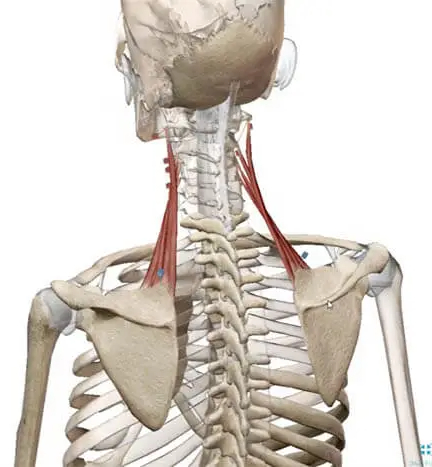

肩甲挙筋|肩をすくめると痛む肩こり筋

肩甲挙筋は

- 肩をすくめる

動きに関与します。

過緊張しやすく

💉トリガーポイント

💉ハイドロリリース

の対象になることも多い筋肉です。

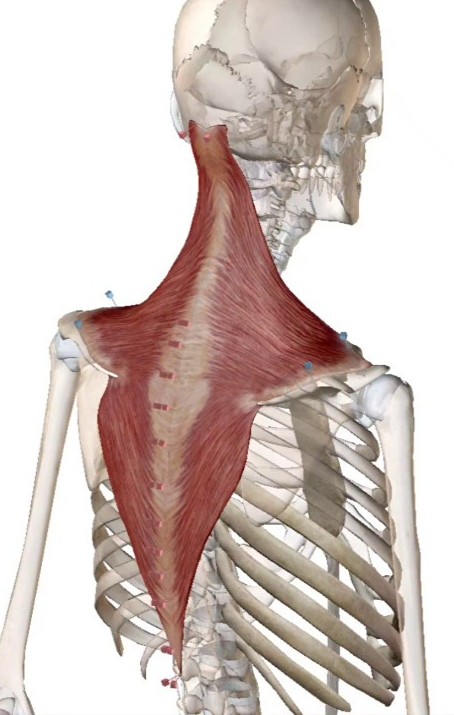

僧帽筋|デスクワークでこりやすい筋肉

僧帽筋は三つに分かれます。

- 上部:肩をすくめる

- 中部:胸を張る

- 下部:肩甲骨を下げる

上部・中部は肩こりの主原因となりやすい部位です。

僧帽筋はひし形のような形をしており

▲上三角形の部分:上部

➖️真ん中:中部

▼下三角形の部分:下部

となってます。

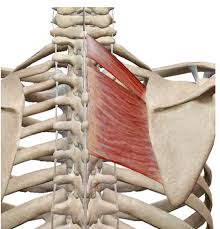

菱形筋|猫背で弱くなる肩甲骨安定筋

菱形筋には大菱形筋、小菱形筋の2筋から構成され

- 肩甲骨を背骨側へ引き寄せる(胸を張る)

働きを持ちます。

猫背姿勢では使われにくく筋力低下が起きやすいため

肩こりの再発予防にトレーニングが不可欠です。

慢性的な肩こりを改善するためのリハビリと筋力トレーニング

首・肩の筋肉を正しく使えるようになることが

慢性肩こり改善の鍵です。

当院では

▶️姿勢評価

▶️肩甲骨の動きの改善

▶️僧帽筋・菱形筋の筋力強化

▶️再発予防エクササイズ指導

をリハビリ技術に基づいて行っています。

マッサージで治らない肩こりでお悩みの方へ|整体とは違うリハビリ施術

- 長年肩こりが続いている

- マッサージしてもすぐ戻る

- デスクワークで首肩が限界

- 頭痛がする

このような方は

原因評価から行うリハビリ型施術がおすすめです。

整体とは異なる視点で

✔ 姿勢

✔ 首と肩の筋肉

✔ 肩甲骨の動き

を整え、根本改善を目指します。

ご興味のある方はぜひ一度ご相談ください。

お電話ありがとうございます、

肩・肘・手指専門リハビリ施術院でございます。